乗客について

乗客には3種類います。それぞれ重視する要素を乗算し最も数値の小さいルートを選択します。またその数値が小さいほど乗客数は多くなります。

マップ上の建物には、それぞれ乗客が発生する場所、行きたい場所が設定されています。これはマップ上の建物をクリックすると表示されます。

各需要が行きたい場所で数値が大きいほど、沢山の人がそこへ行きたがっています。

各供給は乗客が発生する場所です。これは数値が"小さい"ほど多くの乗客が発生します。

但し、通常客の供給だけは例外で、駅の集客範囲内にある発展可能マスが多いほど多くの乗客を発生します。

特に駅から近いほど多くの乗客が発生します。マンションや公団住宅は例外で、これは駅から遠くであっても常に、駅前のマスと同じ分だけ通常客を発生させます。

乗客はその種類に応じて速度、運賃、接客のバランスを考慮し、最も評価の高いルートを選択します。

通常客

通勤等が目的の乗客です。速度と運賃を重視し、接客は考慮しません。住宅地から商業地・工場等へ往復します。1時間(3600秒)以上かかる場所へは移動しません。

ビジネス客

ビジネスマン等、出張・外勤が目的の乗客です。速度を重視します。運賃・接客は考慮しません。商業地間を移動します。2時間弱(7000秒)以内の範囲で移動します。

レジャー客

行楽や旅行が目的の乗客です。速度・運賃・接客全てを考慮します。住宅地から各種レジャー施設へ往復します。2時間弱(7000秒)以内の範囲で移動します。

車両の接客の数値は小さい値ほど、接客が良いことを示します。一番良いのは機関車+トロッコ客車の接客10で、次点の2810系(接客20)の倍、接客が良いことを意味します。

乗客の供給と需要のまとめ

3種の乗客にはそれぞれ供給地と需要地があります。例えば住宅地から商業地へ通勤する場合、

住宅地は通常客の供給地、商業地は通常客の需要地となります。乗客の移動はその往復でワンセットとなります。

これは大まかに図示しただけであって、関連事業等には上図の例に当てはまらない場合もあります。

例えば、ホテルは商業地で利益を出しますが、住宅地のようにレジャー客も供給します。

乗客の分散

行き先の違うの列車が一部区間で並行するようなダイヤ設定をしている場合、その並走区間においては評価が大きく違わない限り乗客は分散します。分散時は乗車率が同じになるように分散します。

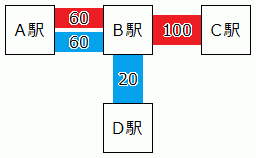

例1:同じ区間を別のダイヤが並走するとき

乗客はCからAへ100人、DからAへ20人発生している。Bは発生していない。

赤ルートと青ルートに使用されている車両は同じ。本数も同じ。定員は400人。

A-B間の乗車率は、赤・青共に15%。

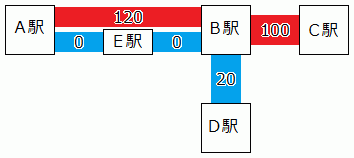

例2:並走区間で定員が違うとき

赤ルートと青ルートに使用されている車両(定員400人)は同じ。

本数は赤ルートが2本/h、青ルートが1本/h。よって定員はそれぞれ800人、400人。

A-B間の乗車率は、赤・青共に10%。

例3:並走区間はあるが、明らかに評価が異なるとき

赤ルートと青ルートに使用されている車両は同じ。本数も同じ。定員は400人。

赤ルートはE駅に停車せず、B駅からA駅へ速く移動できる。

※多少の"遊び"はありますので、数秒〜十数秒程度の差しかなければ分散します。